Arquitectura Militar en Venezuela

La

arquitectura de esta época se caracteriza por su discreta modestia. La

explicación está en las condiciones socio-económicas del país. Venezuela no

ofrecía entonces a los colonizadores las inmensas riquezas guardadas por la

naturaleza para tiempos posteriores. La arquitectura colonial venezolana es

construida desde el siglo XVI cuando Venezuela comienza a ser colonia dependiente

del Imperio español, hasta 1810, cuando comienza el proceso de independencia

de Venezuela.

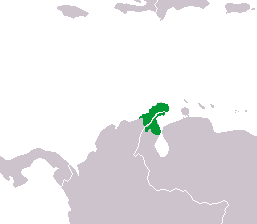

Durante

la época de la colonia eventualmente se producían enfrentamientos entre los

conquistadores españoles y bárbaros que navegaban en costas venezolanas, a fin

de apoderarse de las provincias ubicadas en las costas del país. Para el

momento, los reinos de Europa afrontaban una crisis económica, por lo que

tripulaciones armadas inglesas, holandesas, portuguesas y francesas arribaban a

Venezuela, con el fin de apropiarse de los territorios de la provincia y

saquear las ciudades costeras.

Las

costas e islas venezolanas fueron escena de combates producidas por corsarios y piratas,

por lo que España se vio en la obligación de mantener su imperio, construyendo

castillos, baluartes, cuarteles y fortificaciones que resguardaban las ciudades

de la provincia.

Características

La

arquitectura de esta época se caracteriza por su discreta modestia.

Venezuela

no ofrecía entonces a los colonizadores las inmensas riquezas guardadas

por la naturaleza para tiempos posteriores.

La arquitectura colonial venezolana es

construida desde el siglo XVI cuando Venezuela comienza a ser colonia dependiente

del Imperio español, hasta 1810, cuando comienza el proceso de independencia

de Venezuela.

Para

el momento, los reinos de Europa afrontaban una crisis económica, por lo que

tripulaciones armadas inglesas, holandesas, portuguesas y francesas arribaban a

Venezuela, con el fin de apropiarse de los territorios de la provincia y

saquear las ciudades costeras.

Las

costas e islas venezolanas fueron escena de combates producidas por corsarios y piratas.

Venezuela

posee la mayor cantidad de edificaciones coloniales en Latinoamérica.

Debido

a su posición Geográfica, localizada frente al mar, se puede evitar a todo

aquel que quisiera evitar invadir las tierras ya poseídas por los pescadores.

Venezuela

era una provincia aparentemente poco rica no podía permitirse el lujo de

construir edificios de alto costo a imitación de los grandes

virreinatos que existían para la época y la sociedad colonial no

brindaba tampoco un cuadro tan próspero como el de otros países de América

Latina.

Ejemplos Arquitectónicos de este tipo

El Fuerte

de Santa Rosa de La Eminencia,

conocido popularmente como el Castillo

de Santa Rosa y ubicado en la Ciudad de La Asunción (Estado Nueva

Esparta, Venezuela), fue construido en el siglo XVI, después del

desembarco de más de 500 piratas franceses que, al mando del Marqués de

Maintenon, saquearon la ciudad de La Asunción en enero de 1677.

El Castillo de San Antonio de la Eminencia

fue construido entre 1659 y 1686 en el cerro Pan de Azúcar,

desde donde domina la ciudad y a su vez puede observar el golfo de Cariaco y

la península de Araya. Fue la fortificación más importante que protegía Cumaná,

con un diseño de estrella de cuatro puntas, cada una de las cuales apunta a un punto

cardinal; paredes de dos metros de espesor y una potente artillería, siguió en

servicio bien entrado el siglo XIX. También se encuentra conectado a la

ciudad mediante túneles y pasadizos.